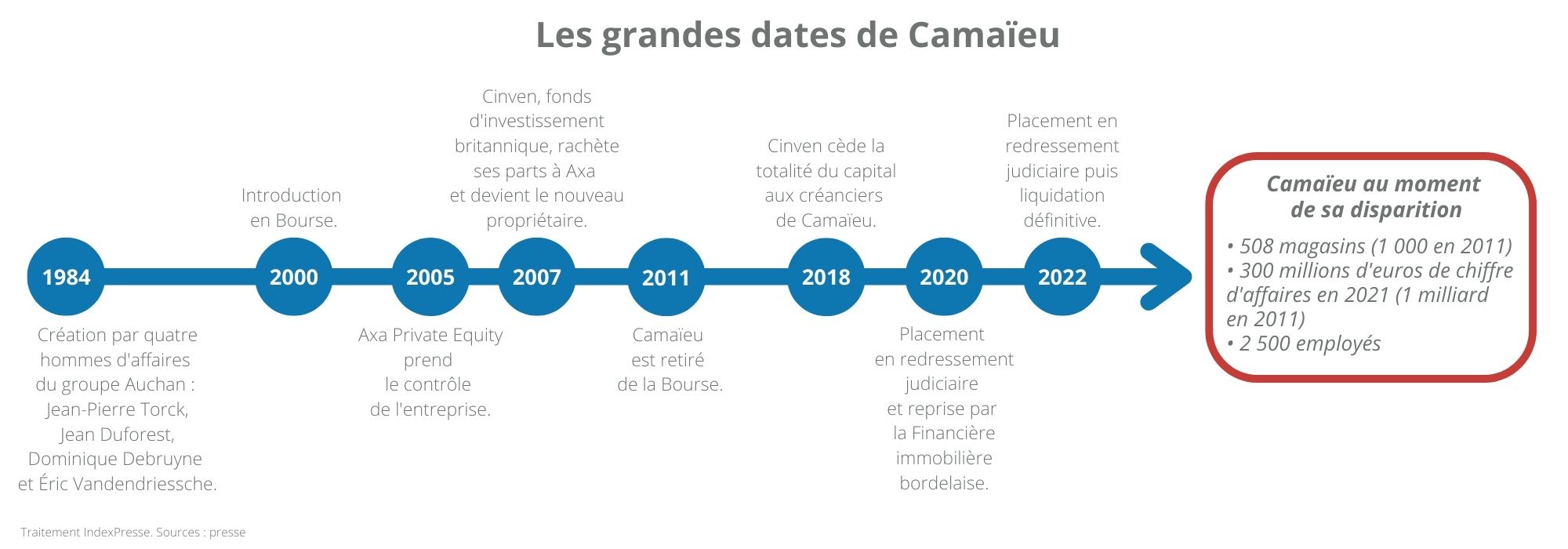

Placée en redressement judiciaire en août 2022, pour la seconde fois en trois ans, l’enseigne d’habillement Camaïeu a été liquidée judiciairement par le tribunal de commerce de Lille deux mois plus tard. Le groupe n’atteindra donc jamais ses 40 ans d’existence, plombé par ses dettes et son immobilisme, qui avaient déjà entraîné la division de son parc de magasins par deux et de son chiffre d’affaires par trois durant la décennie précédente.

Placée en redressement judiciaire en août 2022, pour la seconde fois en trois ans, l’enseigne d’habillement Camaïeu a été liquidée judiciairement par le tribunal de commerce de Lille deux mois plus tard. Le groupe n’atteindra donc jamais ses 40 ans d’existence, plombé par ses dettes et son immobilisme, qui avaient déjà entraîné la division de son parc de magasins par deux et de son chiffre d’affaires par trois durant la décennie précédente.

Par Samuel Arnaud - 25/10/22

Les effets d’une conjoncture compliquée et d’événements difficiles

Cette disparition est symptomatique des difficultés rencontrées par le marché de l’habillement depuis la crise économique de 2007. Déjà peu dynamique auparavant dans l’Hexagone, le secteur plonge à la suite de cet épisode. « Le marché de l’habillement n’a pas connu de bonne année depuis 2007 », estimait Gildas Minvielle, économiste à l’Institut français de la mode, en 2016. Selon l’Institut, le marché a perdu 15 % de sa valeur entre 2007 et 2018.

La crise de Covid-19 n’a fait qu’empirer la situation, d’autant plus que Camaïeu avait refusé de payer les loyers des périodes de confinement à ses bailleurs. Une décision que la justice a invalidée en 2022, ce qui a fait exploser les dettes de l’entreprise et a accéléré sa fin de parcours.

À cette conjoncture délicate s’ajoutent d’autres événements subis par Camaïeu depuis plus de dix ans : grèves et mouvements sociaux internes pour lutter contre la précarisation du travail ; mauvaise publicité après l’effondrement d’une usine provoquant 1 100 morts au Bangladesh, en 2013, où des produits Camaïeu seront retrouvés ; cyberattaque encaissée en 2021 qui engendrera 40 millions d’euros de pertes, etc.

La concurrence d’Internet et des nouveaux acteurs du secteur

Les bouleversements du prêt-à-porter s’avèrent également liés à l’explosion du commerce électronique. Marketplaces, pure players et sites de ventes privées ont amené de nouvelles manières de s’adresser aux clients en proposant une offre plus large et moins chère. Les distributeurs traditionnels ont dû investir et innover pour s’adapter, ce que Camaïeu n’a jamais fait. En 2019, ses ventes en ligne ne représentaient que 8 à 9 % de son chiffre d’affaires d’après La Voix du Nord, contre 15 % chez ses concurrents. Des services devenus standards, comme la livraison à domicile, ont mis du temps à se déployer chez l’enseigne.

Camaïeu a également fait les frais de son positionnement milieu de gamme trop classique, qui touche d’ailleurs plusieurs de ses concurrents comme Pimkie ou San Marina (ex-Vivarte). À l’heure de la lutte entre la fast fashion, le luxe accessible et la seconde main, Camaïeu ne parvient plus à valoriser son offre et à défendre sa place face aux acteurs émergents. « Une enseigne qui à force d’avoir vendu pendant vingt ans les mêmes jeans et sweat-shirts est à bout de souffle », décrit Challenges en octobre 2022.

Une stratégie d’expansion passéiste qui a augmenté la dette

Plombée par ses dettes, la société a encaissé le contre-coup de sa « course au gigantisme » des années 2000. Profitant de sa dynamique de l’époque, Camaïeu avait misé sur une omniprésence en France et à l’international. Entre 2003 et 2007, son parc de magasins passe de 400 à 557 unités, avant d’atteindre les 1 000 en 2011. « En étant visible, je maximise mes chances d’être acheté. Sur le papier, imparable. En réalité, à l’heure du web encore balbutiant mais bientôt triomphant, une erreur majeure », analyse LSA.

Lorsque la croissance se tarit, à partir de 2008, Camaïeu poursuit un temps son expansion afin de limiter les effets de la baisse des ventes par boutique. Mais ses résultats se révèlent bientôt trop faibles pour couvrir ses investissements et sa dette explose, à hauteur de 1 milliard d’euros à son paroxysme. L’entreprise n’a jamais réussi à assainir pleinement ses finances depuis. En 2020, la reprise par la Financière immobilière bordelaise a permis de solder toutes les créances en cours, mais la crise de Covid-19 a fait renaître la dette à hauteur de 250 millions d’euros en seulement deux ans.

Une valse de propriétaires qui n’ont jamais su redresser les choses

Restée entre les mains de ses fondateurs durant plus de vingt ans, Camaïeu a ensuite connu quatre propriétaires en dix-sept ans : Axa Private Equity, Cinven, ses créanciers et la Financière immobilier bordelaise, via sa filiale retail Hermione People & Brands. Arrivés pour profiter de la belle dynamique d’une entreprise phare de son marché, les premiers n’ont ensuite pas réussi à mener un virage stratégique approprié lorsque la conjoncture s’est détériorée. Les multiples plans de réduction des coûts et de restructuration de la dette ont empêché de se concentrer sur les évolutions nécessaires du modèle commercial.

Pour un représentant de la CGT, le dernier rachat par la Financière immobilière bordelaise partait sur de bonnes bases, mais le nouvel actionnaire « a ensuite négligé l'entreprise pour racheter par ailleurs, dans un temps trop court et à tour de bras, d'autres entreprises en difficulté qu'il a fallu, là aussi, consolider », alors que le spécialiste de l’habillement nécessitait une attention entière. « Camaïeu, qui avait été élu en 2020 meilleure chaîne de prêt-à-porter féminin, avait fondé son modèle sur les basiques. Mais en quittant les mains des fondateurs, elle avait sans doute perdu son âme au fil des reventes successives », conclut Les Échos.