Les projets se multiplient dans le domaine de la viande in vitro, à l’étranger comme en France. Cette innovation pourrait-elle se développer jusqu’à devenir un nouveau marché dans l’Hexagone ?

Les projets se multiplient dans le domaine de la viande in vitro, à l’étranger comme en France. Cette innovation pourrait-elle se développer jusqu’à devenir un nouveau marché dans l’Hexagone ?

Par Chrystèle Reynier - Publié le 17/10/22

Éviter l’exploitation des terres agricoles et réduire l’impact environnemental des élevages, tout en répondant à une éthique de bien-être animal : pour tenir ces promesses, la piste du développement de la viande in vitro se profile. Également appelée « viande artificielle », « viande de culture » ou « agriculture cellulaire », le procédé consiste à prélever des cellules souches sur des œufs ou sur des muscles d’animaux vivants par biopsie, puis à les cultiver dans des bioréacteurs. Les cellules prolifèrent alors en créant de la fibre musculaire. Cette technique est notamment comparée à celle des brasseurs, dont le principe revient également à multiplier des cellules dans des cuves dans les conditions d’un contrôle rigoureux.

De premiers lancements attendus en 2023

En 2020 une trentaine d’entreprises exploraient cette voie, principalement des entreprises israéliennes et américaines. L’année précédente, elles avaient levé plus de 50 millions d’euros, soit une somme encore loin des 900 millions d’euros engrangés par les alternatives végétales à la viande.

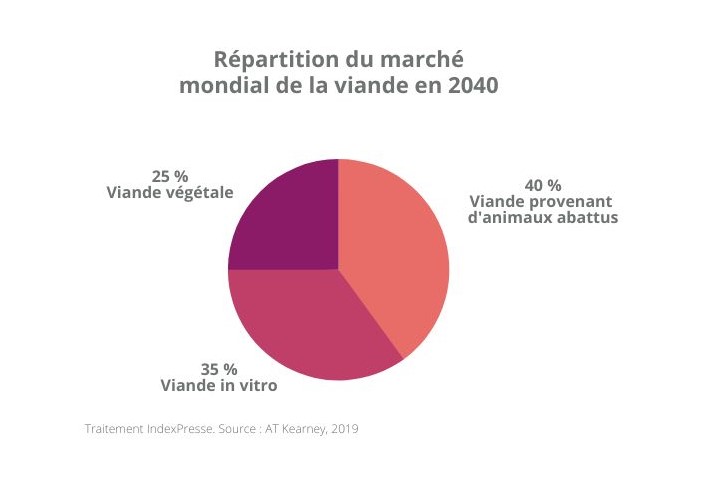

En 2019 le cabinet de conseil AT Kearney estimait qu'à l'avenir, la viande in vitro représenterait l’alternative au plus fort potentiel pour disrupter l’industrie de la viande traditionnelle. La viande artificielle devrait ainsi peser 10% du marché des protéines animales d’ici 2030. La banque Barclays avance le même chiffre, pour un CA de la viande de culture estimé à 140 milliards de dollars à cette date. La filière pourrait même représenter 35% du marché de la viande d’ici 2040 selon le cabinet AT Kearney, contre 25% pour la viande végétale et 40% pour la viande provenant d’animaux abattus.

Plusieurs lancements de viande artificielle, qualifiées de "premières mondiales", ont déjà eu lieu : un burger réalisé à partir de viande de synthèse aux Pays-Bas en 2013, ou plus récemment une viande artificielle de poulet, fabriquée par la start-up californienne Eat Just et proposée dans un restaurant de Singapour en 2020. Un événement largement médiatisé, mais depuis, aucun autre produit ne semble avoir été officiellement lancé sur le marché mondial.

La première autorisation de commercialisation pourrait avoir lieu en 2023 aux Etats-Unis, où il existe un fort lobbying en sa faveur, selon Gabriel Lesveque-Tremblay, le cofondateur d’Orbillion, une start-up américaine créée en 2019. Le cadre réglementaire s’y construit progressivement depuis 2018, notamment grâce à un accord entre le ministère de l’Agriculture et l’administration des denrées alimentaires des médicaments pour surveiller la production.

Les projets se multiplient

Israël, USA, Qatar, Singapour, Royaume-Uni, Espagne, France... Des projets émergent dans plusieurs pays. Les entreprises sont à la manœuvre à travers d’importantes levées de fonds, pour investir dans la construction d’usines dédiées. Quasiment toutes annoncent des lancements dès 2022 ou 2023.

Avec six sociétés actives dans ce domaine (SuperMeat, Aleph Farms, FMT - Future Meat Technologies, Mea Tech, Meatafora et NewCo), Israël représente 10% de l’ensemble des projets à l'échelle planétaire en 2022. Parmi elles, FMT, née en 2017, est prête sur le plan scientifique et a ouvert une unité pilote au printemps 2021 à Rehovot (hub de la biotech israélienne). Elle ambitionne la construction d’une usine de production à grande échelle aux Etats-Unis. Son homologue Aleph Farms a également construit en 2021 sa première usine, où il vise la production de 8 à 10 tonnes d’ici 2023. Aux Etats-Unis, la start-up Clever Carnivore, qui produit de la viande de bœuf, de porc et de poulet in vitro, fondée en 2021, a aussi levé 2,1 millions de dollars en 2022 pour accélérer le process de fabrication dans un nouveau laboratoire de près de 400 m3.

En Europe, le britannique Ivy Farm Technologie, qui produit des burgers, des saucisses et des boulettes de viande de porc, a annoncé l’ouverture de la plus grande usine pilote de viande in vitro du continent. Il vise la production de 2,8 tonnes par an et espère proposer son porc in vitro au Royaume-Uni dès 2023, avant de se diversifier dans le bœuf. L’espagnol Cocuus, quant à lui, a levé 2,5 millions d’euros en 2022 pour augmenter sa production de viande imprimée en 3D.

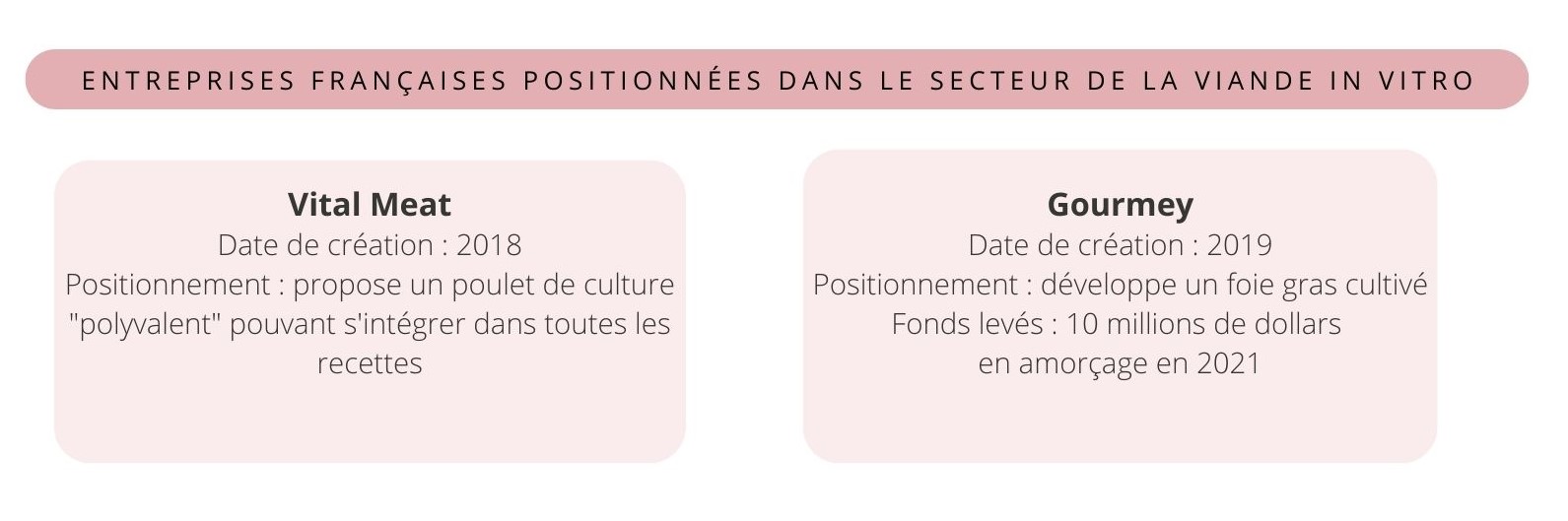

La France n'est pas en reste, avec les deux start-up Vital Meat et Gourmey, respectivement fondées en 2018 et 2019. La première propose un poulet de culture, tandis que la seconde offre un foie gras de culture. Cette dernière a notamment levé 10 millions de dollars en 2021.

Ces entreprises suscitent l’intérêt des acteurs de l’industrie agroalimentaire, grands groupes comme entreprises moyennes, ainsi que des investisseurs. Vital Meat, par exemple, est incubée par Grimaud (une ETI angevine spécialiste de la génétique animale) tandis que Gourmey est soutenue par Bpifrance et la Banque européenne d’investissement.

A l’étranger, les scientifiques du suisse Nestlé travaillent avec l’israélien FMT qui produit du porc, du poulet et de l’agneau de cuture, et prochainement du bœuf. Le fabricant suisse d’arômes, de parfums et d’ingrédients actifs cosmétiques Givaudan a également lancé un centre d’innovation nommé Cultured Food Innovation Hub, en 2021, afin d’aider les start-up à développer et lancer leurs produits à base de viande cellulaire.

Toutes n'ont pas recours aux mêmes procédés. Par exemple FMT, qui dit avoir une longueur d'avance en termes de technologies, ne travaille pas à partir de cellules souches, mais utilise les cellules fibroblastes des tissus conjonctifs. Elles ont pour atouts de se développer vite, d’être robustes et faciles à cultiver. Son homologue Mea Tech travaille avec des cellules souches associées à une technologie de bio-impression 3D pour produire une large gamme de viande. L’Espagnol Cocuus s’intéresse également à la bio-impression à partir de cellules animales afin de reproduire l’aspect de la viande telle que nous la connaissons. Mais après le développement de leur technologie, toutes poursuivent désormais un objectif commun : parvenir à industrialiser leur process de fabrication et à en réduire les coûts."

Éthique, écologique, économique… Des freins encore nombreux

Malgré l'engouement autour de ces différents projets, dans une publication datant de mai 2021, le Centre d’études et de prospectives (CEP) du ministère français de l’Agriculture évoquait encore beaucoup d’incertitudes quant au développement de la viande in vitro. Les procédés représentent un premier frein avec des difficultés techniques pour faire passer les bioréacteurs à l’échelle industrielle. Il est corrélé à un aspect éthique, concernant le bien-être animal dans le process employé : le prélèvement de cellules souches. Le recours aux OGM est également évoqué dans certains projets pour tirer parti du potentiel de croissance exponentielle des cellules, mais cette option est très controversée.

Le modèle économique pose aussi question. La viande in vitro ne pourra se substituer à la viande naturelle uniquement si elle s’en rapproche en termes de prix. Sur ce volet le spécialiste américain de la viande cultivée SciFi Foods a notamment annoncé en juillet 2022 avoir franchi une étape décisive. En s'appuyant sur le système CRISPR-Cas9 qui permet de modifier précisément les séquences de génomes en coupant l’ADN, il annonce pouvoir diviser par mille le coût de la technologie à grande échelle et aider à accélérer son adoption. D'ici 2024, il vise le lancement de la production d'un burger composé pour moitié de viande végétale et l'autre moitié de viande in vitro, avec un prix et un goût comparables à la viande de bœuf.

Autre obstacle, l’atout écologique de la viande artificielle reste à démontrer d'après certains experts. En l'absence de production industrielle de viande in vitro, il reste difficile de prouver qu'elle est moins polluante que l’élevage traditionnel, constatait Jean-François Hocquette, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) en 2020.

Enfin la réglementation représente un dernier bouclier de taille. Pour être commercialisées en Europe, les viandes in vitro devront répondre au Règlement Novel Food. En janvier 2022, aucune demande d’autorisation de mise sur le marché n’avait encore été déposée en Europe. Du fait de la barrière réglementaire, les deux français Vital Meat et Gourmey ne devraient pas commercialiser leurs produits avant quelques années. Gourmey destine ses produits aux marchés étrangers hors Europe, où le contexte réglementaire est plus avancé, et où il existe un grand intérêt pour les alternatives cellulaires. Ce qui ne semble pas encore le cas en France.

Une fois ce verrou levé, il sera essentiel pour les acteurs de faire preuve de pédagogie auprès des consommateurs. D’autant plus à l‘heure où ces derniers sont en demande de produits naturels, et déjà en passe d’être convertis au soja et aux légumineuses en tant qu’alternatives aux protéines de viande.

Malgré des effets d’annonce, la viande in vitro ne semble pas amenée à s’imposer dans l’alimentation des Français dans un avenir proche. Pour l’heure, il semble plus réaliste d’imaginer exploiter ce substrat de protéines comme un ingrédient employé dans des recettes que comme un vrai substitut de viande, selon certains experts. Telle est notamment la voie adoptée par le Français Vital Meat qui, avec ses kugnées cellulaires de poulet, « n’élabore pas une viande à l’identique », mais une base apportant de la matrice, du goût et la qualité nutritionnelle de la viande pour des recettes élaborées.